Диплом на тему Психология мифа

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-06-25Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

Подписываем

. Иных уж нет, а тех долечат…

Четверть века назад, перед очередным юбилеем Пушкина, был объявлен конкурс на лучший памятник поэту. Третье место занял проект - стоит Пушкин и держит в руках томик «Малой земли» Брежнева. Второе место - стоит Брежнев и держит в руках томик Пушкина. Первое место - стоит Брежнев и держит в руках томик «Малой земли». Что-то кроме шуток объединяло в то время занудного маразматика Брежнева и великого Пушкина. Что же это было? Какова на самом деле высшая форма признания для гения? Непризнанных талантов море, но состоявшимся гений считается, лишь став классиком, т.е. попав в школьные программы[1] и став элементарно скучным для школьников. Английские школяры не любят Шекспира, испанские - Сервантеса; хорошо, что и нашим есть от кого зевать. Почему так происходит? Это проблема экзистенциала речи. Речь есть способ давания видеть. Ее можно использовать для открытия нового, для еще большего размыкания бытия, для расширения просвета, в котором стоит человек. А можно и просто бессмысленно переливать из пустого в порожнее, повторяя избитые трюизмы. Гений - это как раз человек, размыкающий новые горизонты бытия. За ним обычно следуют толпы эпигонов. Как справедливо заметил Норберт Винер, любой талантливый фильм, имеющий успех, мгновенно вызывает лавину низкопробных подражаний, разрабатывающих ту же тему теми же средствами. Талантливого поэта отличает свежий взгляд и оригинальные образы, тогда как графоманы используют клише, штампы, избитые сравнения и затасканные рифмы, т.е. уже многократно использованную информацию.[2] В этом и есть суть проблемы. Едва поэту удается расширить просвет бытия, как тут же толпы подражателей замусоливают все его открытия. Потому и не любят школьники Шекспира и Пушкина, что они уже навязли в зубах, их цитаты носятся в воздухе, они повсюду - и они уже сами стали штампами.[3] В гештальт-психологии есть понятия фигуры и фона - так вот, поэтические находки Пушкина из блистающих, резко выделяющихся на сером фоне фигур, сами уже стали фоном. Гений, трансформирующий язык целой нации, поднимает планку языкового стандарта - и платит за это утратой свежести и оригинальности. Сегодня за рифму кровь-любовь надо убивать на месте; но первый поэт, который свел эти понятия, был гением. И так во всем. Открытия Пушкина, оплаченные страданием и напряжением, давно стали банальными элементами занюханной обыденности. Русский историк Василий Ключевский, говоря о своем восприятии Пушкина, особо подчеркивал, что в пору его ученичества Пушкин еще не был хрестоматийным классиком.[4] Но те времена давно минули. Россия давно уж переварила Пушкина, во всяком случае, весь корпус, входящий в школьную программу. Поэтому филологи и любят заниматься письмами, черновиками и прочими малоизвестными текстами; но мы должны рассматривать именно общеизвестные хрестоматийные вещи, которые и так всем давно уже понятны. Потому что мы знаем, что общепонятность - это не более чем вульгарное искажение. Слава есть полное непонимание, если не хуже, - писал Борхес. Попробуем же заново понять очевидное, само собой разумеющееся.

Рассмотрим текст не просто общеизвестный, но известный всем с самого раннего детства - «Сказку о царе Салтане». Она написана Пушкиным в год его женитьбы, в 1831, после бурного всплеска творческой активности, известного как Болдинская Осень. Мы можем предположить, чем была эта осень для Пушкина. Свадьба с Гончаровой, назначенная на октябрь 1830, не смогла состояться. Карантин запер Пушкина в Болдино на три месяца. Это была его предсвадебная горячка, протекавшая на фоне всеобщей эпидемии. Иными словами, судьба не дала Пушкину броситься в брак очертя голову, но предоставила ему время и уединение для подготовки себя к этому шагу. Женитьба - один из немногих переломных моментов в жизни человека, меняющих всю его жизнь - его социальный статус, его образ жизни, его мировоззрение. В добрые старые времена у всех народов в такие критические моменты общество поддерживало человека, насильственно втягивая его в определенные формализованные ритуалы перехода, призванные оторвать его мысли и привязанности от старого образа жизни и направить их к новым целям и объектам. Но если в обществе социальные ритуалы перестают выполнять свою роль, то необходимые для осуществления перехода образы будут продуцироваться бессознательным - в сновиденьях и фантазиях, в творческих озарениях или в симптомах психических расстройств. Мы будем рассматривать «Сказку о царе Салтане» именно как такую творческую проекцию. Реакция бессознательного на тревогу, вызванную необходимостью изменить свою жизнь, отразилась в спонтанном выстраивании обряда перехода по классическому образцу универсального мономифа. Кстати, термин мономиф, ключевое понятие прикладного анализа, был взят из «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса, автора знаменитого «Улисса». Интересно, что из того же художественного произведения был взят и другой термин - кварк, ставший фундаментальным элементом современной физики.

На то, что фрустрация, запускающая бессознательный процесс, связана именно с предстоящей женитьбой, указывает и само название текста: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Оно поразительно напоминает название известной сказки из «1001 ночи» - «Повесть о царе Шахрамане, сыне его Камар аз-Замане и царевне Будур» (и мы тут же вспоминаем одно из заклинаний царевны Лебедь: «Будь же, князь, ты комаром!»). Так вот, этот Камар (аз-Заман) три года подряд упорно отказывался жениться. В конце концов, его отец, разгневавшись, заточил принца в старую башню с заброшенным колодцем. И принц сидел там, как Пушкин в Болдино, вызывая сочувствие и понимание у читателей-мужчин - страх перед женщиной порождает желание отказаться от перехода. К счастью, в разрушенном колодце башни жила крылатая джинния, которая и нашла принцу лучшую в мире жену («что не можно глаз отвесть»). Принц просто пассивно принял судьбу, выстроенную для него волшебной Помощницей. Более того, он и по отношению к царевне вел себя пассивно. Джинния поспорила с другим джинном, кто красивей - Камар аз-Заман или Будур. Критерий был один - кто от кого больше возбудится. Спящую царевну перенесли в башню к спящему принцу, и там их по очереди будили. Джинн обернулся блохой и укусил Камар аз-Замана за руку. Принц проснулся и, конечно, тут же влюбился - но он был сдержан, так как думал, что девушку привел его отец, который сейчас наблюдает за ним. А джинния, обратившись блохой, коварно ужалила царевну в то самое место, которое у женщин склонно к воспламенению. Будур думала, что это сон, и ни в чем себе не отказывала. Это вполне типичная предсвадебная фантазия - оказаться в пассивной соблазненной роли, спихнув на партнера ответственность за важнейшее решение.

Итак, мы имеем дело с зовом, с необходимостью перемены жизни, на которую бессознательное отреагировало продуцированием фантастической истории. Мы знаем, что и здесь возможны вариации - история может быть детской волшебной сказкой или общезначимым мифом. В нашем тексте эти линии переплелись самым причудливым образом. Мягкая и щадящая пряжа сказки соседствует в ней с режущей кромкой архаического мифа, тревожащего грозные бессознательные силы.

Сюжет волшебной сказки прост и прозрачен. Полностью зависимый ребенок, который и править-то начал «с разрешения царицы», должен стать как отец и занять место отца, закрепив эту победу женитьбой на матери. Сильнейшая инцестуозная тревожность отчасти снимается тем, что для Гвидона образ матери расщепился на два полюса - реальная мать (царица) и идеализированная мать (Лебедь), мгновенно и безотказно выполняющая все прихоти ребенка. Таким образом, женитьба на прекрасной царевне становится уже не преступлением, а подвигом, заключительным этапом героического пути. Нам прекрасно известна эта славная стезя отцеборства. Но идущий по ней Герой-инфант всегда отравлен ядом вины - за влечение к матери и за враждебность к отцу. Эта вина - необходимое условие формирования социального Супер-Эго. Зато взрослый, ретроспективно переживающий эдипальный переход, может защититься от вины - прикрыв мать идеализированной царевной и переведя враждебность к отцу в безобидную область престижного соперничества.

Для совершения великого подвига отцеборства мальчик-инфант должен пройти определенные стадии героического возмужания, фазы сексуального развития. Едва родившись (т.е. выйдя из бочки), князь тут же приступает к выполнению своей миссии. Его первое испытание, соответствующее оральной фазе - это испытание голодом. Ребенок овладевает процессом приема пищи, переводит его из инстинктивной сферы в сферу волевого регулирования, что включает в себя и возможность отказа от еды. Убив коршуна, князь потерял единственную стрелу, и идеализированная мать - Лебедь - утешает его:

Не тужи, что за меня

Есть не будешь ты три дня,

Что стрела пропала в море;

Это горе - всё не горе.[5]

Смирив оральные влечения, князь попадает в сферу анальных желаний. Его мечтой становится обладание белкой-затейницей, продуктом жизнедеятельности которой будут изумрудные ядра и золотые скорлупки (из которых можно лить монету). Анальная символика этого стремления к золоту вполне очевидна даже без дополнительного подкрепления типично анальной терминологией: «кучки равные кладет». Научившись управлять сфинктером, князь вдоволь повеселился - он выстроил для белки хрустальный дом (так как золото лучше производить в уединении) и организовал строгий счет золотым скорлупкам. Все в полном соответствии с известной нам триадой анального характера.

Но эти анальные игры естественны и безобидны, если не фиксироваться на них чрезмерно, а развиваться дальше. На следующем этапе инфанта ждет фаллическая стадия со своим набором желаний и со своей символикой. Тут появляется интерес к колющему и режущему оружию, к военной атрибутике. Уретальная компонента формирует честолюбие, желание прославиться - лучше всего в качестве властелина непобедимой армии. Объектом желания князя становятся воины, тридцать три богатыря.

То, что речь здесь идет о развитии ребенка-инфанта, совершенно очевидно. Ведь для осуществления своих желаний князю не нужно прикладывать даже минимальных усилий - достаточно лишь вслух заявить о своем желании. Достаточно лишь попросить о чем-то мать - и можно спокойно ложиться спать. Подвиг его заключается именно в отказе от любимой игрушки и переходе на новый объект. А в настоящем мифе и за самую малость Герой должен сражаться - с риском для жизни и на пределе возможностей.

На следующей, генитальной стадии[6] объектом желания князя становится прекрасная женщина. Это желание, как и все предыдущие, должна выполнить мать - что вполне естественно для ребенка. Сексуальное развитие Гвидона должно завершиться инфантильно-фантазийным образом: мать должна предоставить ему себя в качестве сексуального объекта. Эти фантазии также довольно типичны и описаны еще Фрейдом.

Итак, женитьба на прекрасной царевне знаменует победу над отцом и обладание матерью. Но ведь реальная царица-мать, которую Гвидон по эдипальной традиции некогда увел у своего отца - ведь она никуда не делась! Это ей бухается в ноги князь со словами:

Государыня-родная!

Выбрал я жену себе,

Дочь послушную тебе.

…

Ты детей благослови

Жить в совете и любви.

В бочке безымянная царица билась, плакала и вопила - а сын, не обращая на нее внимания, командовал волнами. На острове она спала или удивленно ахала. Совсем мало глаголов нашлось для нее у Пушкина - и не самых почтительных. И вдруг - «государыня», «дочь», «дети». Может быть, эти слова (особенно «дочь»!) и нужны именно для того, чтобы незаметно сдвинуть царицу с роли реальной матери (т.е. объекта влечений) князя на роль всеобщей прародительницы, великой бабушки (ведь если Лебедь будет дочерью царицы, то царица станет матерью идеализированной матери князя, т.е. его бабушкой!).[7] Ну и заодно такая подмена позволит прояснить старую загадку - откуда же появился город на прежде безлюдном острове? От кого же народился целый народ?

Это тоже известная эдипальная фантазия - овладеть матерью, а отца умиротворить бабушкой - пусть отыгрывает на ней свою инцестуозность. После такого трюка Гвидон решается, наконец, пригласить на свой остров отца, который до этого был надежно отстранен от идиллической жизни сына с матерью. Но, видимо, какая-то ревность все же остается - и в результате царь Салтан после долгого воздержания так и не может проявить своих мужских качеств. Вместо этого он по русскому обычаю напивается, и его, как бревно, укладывают спать. Естественно, одного. Пушкин подчеркивает здесь пассивную роль отца - не он ложится, но его укладывают. Грозный отец, таким образом, символически убит - т.е. кастрирован (лишен своих креативных способностей). Царевич же появляется на этом фоне в роли жениха со всем вытекающим отсюда набором ассоциаций. Превосходство над отцом доказано; тут и сказочке конец. Импотенция Салтана в результате алкогольной интоксикации продолжает тему возрастной импотенции Черномора из «Руслана и Людмилы»; через три года эта тема приведет Пушкина к фигуре совсем уж необратимого скопца-звездочета, которого другой Герой должен будет убить, и на сей раз совсем не символически.

Наверно, все же не совсем понятно, как можно мечтать иметь мать в качестве жены, и одновременно ее же отдать отцу в качестве бабушки. Ведь это один и тот же человек, единый и цельный (т.е. неделимый)! Говоря о расщеплении (реальная мать - идеализированная мать),[8] мы осуществляем редукцию к самому раннему детству - и рассматриваем образовавшиеся полюса, как некие остаточные явления младенческого процесса интеграции единого образа матери. Чем менее успешно он проходил, тем более яркими и более противостоящими будут фантазийные (а для поэта - поэтические) образы Матерей. Неудача на этом пути создает реальные предпосылки для психоза (шизофрении), о чем мы подробно будем говорить в четвертой части данной работы.

Каждый человек носит в душе эти образы (архетипы) хорошей (идеализированной) и плохой (страшной) матери. Проблемы начинаются, когда архетип становится избыточно значимым, навязывающим свои правила восприятия и реагирования. Если мужчина, например, проецирует на своих потенциальных избранниц образ идеализированной матери, то мы говорим - он ищет спутницу по опорному типу.

И главное - не следует забывать, что сказка - это не дневниковая запись ребенка-инфанта, а ретроспективное обращение взрослого автора к переживаниям раннего детства, которые он более или менее успешно интегрирует с общенациональным фольклорным материалом. По сути, искусство есть персонификация смутно ощущаемых фантазийных образов. Общезначимое искусство персонифицирует универсальные архетипы. При этом: бездарное искусство оперирует с образами сознания (и называется - пропаганда); гениальное же объективирует образы бессознательного. Степень гениальности при этом пропорциональна степени бессознательности оживляемых архетипов.

Вот почему мы можем встретить в сказке сразу (одновременно) несколько образов матери, каждый из которых наделен узнаваемыми индивидуальными чертами. Более того, по самой своей природе персонификации могут быть враждебны друг другу (например, идеализированная мать - страшная мать), причем эта враждебность может доходить вплоть до прямого убийства.

Как известно, в отличие от Фрейда, Юнг трактовал влечение к матери символически - как мечту о возврате в материнское лоно для повторного рождения:[9] «Одним из наипростейших путей было бы оплодотворение матери и торжественное порождение себя самого. Но преградою к тому является кровосмесительный запрет; поэтому солнечные мифы и мифы возрождения так и кишат всевозможными предположениями, как бы обойти кровосмешение. Одним из очень откровенных окольных путей является превращение матери в какое-либо другое существо, или же возвращение ей молодости (Ранк показал это на прекрасных примерах в мифе о Деве-Лебеде), но с тем, чтобы после совершившегося рождения она исчезла, то есть приняла прежний облик».[10] Интересно, что в данном случае для подтверждения своей теории Юнг использует древнюю кельтскую легенду о «лебедином рыцаре» Лоэнгрине и Деве-Лебедь, ведущей его по воде (chevalier au cigne).

В волшебной сказке такого типа, согласно эдипальному раскладу, царь Салтан должен быть Антагонистом, т.е. всячески преследовать сына и препятствовать его женитьбе. Мы же видим в пушкинском тексте совершенно обратную картину. Объяснить это противоречие можно обратившись к сказке братьев Гримм «Три волоска черта», где зеркально отражена ситуация и с бочкой, и с подменным письмом. Король-Антагонист, отец Невесты, предлагает родителям Героя взять их сына на воспитание, а сам кладет его в ларец и бросает в реку. Ларец, естественно, выносит на берег, где его находит мельник, который и воспитывает Героя. Король, узнав о том, что Герой выжил и вырос, приказывает ему доставить письмо королеве. В письме приказ - убить посланца. Но в лесу Героя грабят разбойники, которые, прочитав письмо и пожалев юношу, заменяют царскую грамоту. Теперь в ней приказ - обвенчать посланца с принцессой. Эта ситуация кажется более реальной. Разумеется, в бочку князя посадил сам царь, но в дальнейшем эта часть сюжета подверглась обращению в свою противоположность - приему, хорошо известному нам по работе сновидений.

Откуда же такая лютая ненависть отца к сыну, неизменно повторяющаяся в пространстве мифа? Еще Отто Ранк в работе «Миф о рождении героя» писал, что эдипальная неприязнь мальчика к отцу в результате проекции создает фигуру враждебного, преследующего отца. При этом, разумеется, подыскивается и подходящее рационализированное обоснование отцовской враждебности. Царь Салтан уезжает на войну прямо из брачной постели, почти сразу после свадьбы. Мы знаем, что царица, «дела вдаль не отлагая», зачала сына с первой брачной ночи и, судя по всему, относила его полный срок, девять месяцев. Но отцовство вообще вещь сомнительная; а у Салтана, видимо, был повод подозревать, что его жена могла зачать и после его отъезда. Весть о том, что царица родила «не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку», стала прямым доказательством ее измены - она свидетельствовала о передаче приплоду наследственных признаков неизвестного родителя. Тот же сюжет мы можем найти и в «Немецких преданиях» братьев Гримм, где Беатрикс, супруга короля Фландрии, рожает семерых мальчиков в отсутствии мужа. Злая мать короля приказывает слуге убить детей, а на их место положить семерых щенков; слуга бросает принцев на произвол судьбы. Мать короля рассказывает вернувшемуся сыну, что знает даже того пса, с которым Беатрикс вступила в порочную связь - и король приговаривает жену к казни. Таким образом, у Салтана были все основания сомневаться в своем отцовстве и казнить неверную супругу.

Здесь мы вновь видим, как механизм проекции приписал отцу чувства и мысли сына. Эдипальная враждебность сына создала образ злобного преследующего отца. Одновременно стремление возвыситься породило непременную фантазию двух семей. Мечтательная мысль ребенка, что его «истинная» семья более высокородна, чем семья реальная, также проективно передалась враждебному отцу в форме сомнения в истинности отцовства. Разумеется, механизм возникновения типической фантазии двух семей не ограничивается стремлением возвыситься. В его основе лежат смутные инфантильные воспоминания ребенка о другой семье - семье доэдипального периода, оставленном рае, еще не знающем эдипальной враждебности. Но этот рай безвозвратно потерян - и, значит, мифический отец по определению не может быть добрым и справедливым. Если отец Героя все же дружественен, то он - лишь результат расщепления отцовского образа, и вторую, темную его половину следует искать в фигуре преследующего деда, дяди (брата матери) или короля.

Очень часто в сказках и мифах Антагонистом является дед, отец матери Героя (и он же обычно тиран, жестоко правящий страной, которую Герою предстоит унаследовать). В этом случае мы можем говорить о том, что произошло расщепление образа отца во времени, что сказочный отец Героя - это доброжелательный отец доэдипального периода, а преследующий дед - это отец, как грозный соперник маленького Эдипа. В этом варианте мифа отец Героя обычно или умирает задолго до возмужания сына (не может оказать ему помощь в борьбе с Антагонистом), или вообще отсутствует (его заменяет бог, причем часто в каком-то совсем неосязаемом облике - вроде ветра (духа) или солнечного света). Антагонист, услышав пророчество о том, что внук свергнет его с престола, прикладывает такие усилия для сохранения девственности своей дочери, что Герою нередко приходится рождаться от непорочной девы. Но, как и в других подобных историях, несмотря на очень типичные враждебные действия отца, князю Гвидону все же удается выжить и вырасти богатырем.

Фазы сексуального развития Гвидона отделены друг от друга четкими границами. На этих фазовых переходах князь теряет свою самоидентичность, превращаясь в нечто совершенно чуждое человеку - в крылатое насекомое. В этом образе он и посещает дворец отца, где поочередно жалит в глаз своих теток - ткачиху и повариху. Бабариху же, смиряя свои порывы, князь жалит в нос. Учитывая очевидную вагинальную символику глаза,[11] мы можем предположить, что именно постоянная инцестуозная тревожность Гвидона не позволила ему и в этот раз совершить свой привычный маленький подвиг:

А царевич хоть и злится,

Но жалеет он очей

Старой бабушки своей.

Ведь баба Бабариха - настоящая бабушка Гвидона, выполняющая материнские функции по отношению к его матери и ее сестрам. Причем ткачиха и повариха в этой семье - родные дочери, а несчастная царица - падчерица, Золушка, не допускаемая мачехой на праздник жизни. Но это уже совсем другая линия.

Так вот с кем остался жить некогда грозный царь! Вот кого оставил Гвидон своему отцу! Что ж, нечего было Салтану где-то «далёко биться долго и жестоко». Если отец отсутствует, то эдипальной фантазией может быть: «я победил и устранил его». А с побежденными особо не церемонятся. Младенец Гвидон, как мы помним, рос «не по дням, а по часам». Возможно, между свадьбой Салтана и свадьбой Гвидона не прошло и года - но это уже совершенно разные поколения. Динамика сказки просто потрясающая - все в ней происходит практически мгновенно. Необходимые процессы (рост, физическое возмужание) максимально форсированы, сжаты в считанные часы. Кажется даже, что безжалостный цензор просто вырезал из сюжета некоторые (излишние с точки зрения ребенка) стадии. Ничто не должно мешать этой сверхзадаче инфанта - стать взрослым (а значит: захватить власть над миром) - прямо сейчас и любой ценой.

В сказке отсутствуют даже намеки на латентный период - создается впечатление, что первая стадия сексуального развития плавно переходит во вторую, а фаллическая фаза перетекает прямо в генитальную. На самом деле ни до латентного периода, ни до генитальной фазы дело так и не доходит. Просто в сказке символика фаллической фазы порой выглядят как псевдогенитальная. Причины такой кажимости очевидны. Мы знаем, что в реальной жизни влечения фаллической фазы принципиально неудовлетворимы; они должны быть отложены (по объекту - навсегда, по функции - на время латентного периода). Но в сказке вновь просыпается детская надежда на быстрое и полное удовлетворение инфантильных желаний. Здесь предельно обнажается обычно скрытая тенденция искусства, гениально вскрытая Фрейдом: «В качестве конвенционально дозволенной реальности… искусство образует промежуточную область между отказывающей желаниям реальностью и исполняющим желания миром фантазии, областью, в которой пребывают в силе стремления к всемогуществу примитивного человека».[12]

Итак, князь сумел осуществить великую детскую мечту - мгновенно стать взрослым и занять место отца. Теперь молодой еще царь-отец, практически сверстник Гвидона, должен стать дедушкой и удовлетвориться бабушкой - сперва Бабарихой, а потом, по мере смещения реальной матери (царицы) на роль бабушки - царицей. Это остроумное и бескровное устранение отца. Также находчиво решает проблему устранения братьев и сестер, конкурирующих с ним за любовь матери, другой эдипальный пушкинский герой - Балда. Отца-попа ему все же приходится устранить физически, хотя тоже не до смерти. Зато сестру-поповну можно, как и мать-попадью, взять в жены - в детской фантазии она уже «о Балде лишь и печалится». А младшего брата-попенка, женившись на матери, можно усыновить - в фантазиях он уже «зовет его тятей».

Балда - редчайшее исключение из общего правила, что Герой - всегда младший брат. Нередко при этом старшие братья, по праву первородства узурпировавшие наследство отца, становятся врагами и соперниками Героя. В нашей терминологии они или Ложные Герои, или настоящие Антагонисты, замещающие враждебного отца. Отто Ранк считал, что такая замена отца братом отразила великую победу примитивной культуры - соперник, прежде столь неравный, стал гораздо более сопоставим с Героем, у которого, наконец, появились реальные шансы на победу.

Старшие дети уже выстрадали горькое знание - любовь матери не принадлежит им всецело. Ее внимание и забота сосредоточены на младшем, самом беспомощном. А он купается в волнах непуганного нарцизма, чувствуя себя центром мира и средоточием всеобщей любви. То, что Герой является младшим в семье, подчеркивает нетравмированность его нарцизма, его самоценность и самодостаточность. Все это ему предстоит потерять при обновлении - и слушатель мифа должен не сомневаться: Герою действительно есть что терять.

Тема опекаемого младшего брата часто встречается в сказках для девочек. Но в древних мифах мы иногда видим совсем иное разрешение проблемы сиблингового соперничества. Медея, убегающая с Ясоном и Золотым руном, пригласила на корабль своего младшего брата. Когда флот ее отца стал настигать Арго, она спокойно посоветовала Ясону разрубить своего братика на части и разбросать их по морю. Тогда отец вынужден будет собрать все части, а затем вернуться и похоронить их. Ясон так и сделал - и смог избежать встречи со страшным мужчиной кавказкой национальности.

Вернемся к сексуальному развитию Гвидона. Проблему его фазовых переходов стоит рассмотреть подробнее. Как летающее насекомое, князь вполне мог сам долететь до дворца своего отца; во всяком случае, обратный путь никогда не вызывал у него затруднений. Тем не менее, он забивается в щель на корабле и терпит все тяготы долгого и скучного морского путешествия. Это ни что иное, как затворничество, изоляция - т.е. первый этап классического ритуала инициации. Он должен оторвать все помыслы и привычки совершающего переход человека от прежней жизни, оставляемой в прошлом. Ограниченное пространство изоляции - это склеп, могила, где хоронится прежняя жизнь. Но по мере угасания старых идентификаций, могила становится материнской утробой, в которой зарождается жизнь новая. Джозеф Кэмпбелл так описал смысл обряда перехода: человек должен умереть для прошлого, чтобы возродиться для будущего. Вторым этапом обряда является отдых после испытаний первой фазы. Во время этого отдыха иницианта в ритуальной форме знакомят с его новыми обязанностями, новым образом мыслей и самоощущений, новыми паттернами поведения. Для Гвидона это ознакомление идет через подслушивание бабских сплетен. Привычку подслушивать женщин он, видимо, унаследовал от отца; этому он обязан и своим появлением на свет. Показательно, что все остальные «гости умные молчат, с бабой спорить не хотят». Они уже прошли эти ступени; им это не интересно. Но князь буквально загорается желанием следующей фазы сексуального развития. Манифестной мотивацией этого желания является стремление заслужить одобрение отца, доказать ему свою ценность.

Идентификация с Героем мифа помогает человеку преодолеть возрастной кризис, совершить очередной переход. Иными словами, миф служит для символического сопровождения совершающейся психической трансформации. Как в дописьменных обществах зародыш мифа - сценарий мистического действа, придающий ему смысл, служил для сопровождения проводимого ритуала. Сценарий в данном случае есть не просто описание порядка действий, но описание символизируемого ими смысла. Т.е. не «иницианта запирают в избушке», но «инициант (Герой) проглатывается змеем». Не случайно помещения для инициации обладают подчеркнуто зооморфными чертами. И в русской волшебной сказке сторожевой пост Стража Порога (Бабы Яги) стоит на птичьих (курьих) ножках. Это настолько привычно нам, что даже не кажется странным.

В дописьменных обществах все мальчики, достигшие определенного возраста, должны были участвовать в коллективных формализованных обрядах перехода, в которых в символической форме отображалось ритуальное умерщвление и воскрешение в новом качестве. Типичный обряд перехода состоял из двух частей. Хочется вернуться к этому еще раз, поскольку странствия Гвидона-насекомого - всего лишь смягченная и сокращенная вариация классического ритуала. А чтобы говорить о вариациях, надо, как минимум, представлять их общие истоки.

На первом этапе - изоляции - инициантов подвергали изощренным истязаниям, таким как вырезание со спины ремней из кожи, втирание в раны едкого перца, подвешивание на веревках, продетых под ключицами и т.п. Выживания при этом никто не гарантировал. Часто при инициации юношей членовредительство символически обыгрывало мотивы кастрации - при выбивании зуба или (известнейший сказочный мотив) отрубании мизинца. Обрезание крайней плоти самым недвусмысленным образом указывало на символизируемое этим обрядом действие. Иногда пытки и издевательства сопровождались голодом и жаждой или применением сильнодействующих галюциногенов. Кульминацией этих испытаний становилось длительное затворничество, символизирующее погребение. Из иницианта в буквальном смысле «выбивали мозги»; часто он забывал не только свою прежнюю жизнь и своих родных, но даже свое имя.

На втором этапе перехода новорожденному человеку объясняли, кто же он теперь, давали новое имя, знакомили с его новым мировоззрением, с новым образом жизни. Из могилы умершего ребенка выходил охотник и воин. Иногда юноши, прошедшие инициацию, до вступления в брак жили в общем холостяцком доме, причем зачастую в жесткой конфронтации со своими прежними семьями. Изоляция (вплоть до табу на общение) старой семьи подчеркивала рубеж, отделивший безмятежное дитя от члена общества, принимающего на себя ответственность. Конечно, такие жестокие методы применялись исключительно для обеспечения самого трудного перехода - инициации мальчиков-подростков; но и любой другой обряд возрастной трансформации был труден и горек.

Здесь мы незаметно покинули территорию сказки и перешли в пространство мифа. Таким образом, мы закончили рассмотрение одной из линий рассматриваемого текста - сказки о сексуальном развитии ребенка-инфанта. Если мы можем трактовать, например, «Скупого рыцаря», как арену борьбы анальной эротики с фаллоуретальной, то в «Сказке о царе Салтане» дан самый масштабный и всеохватывающий обзор судьбы инфантильных влечений. Но это еще не миф, а именно волшебная сказка - по всем известным нам признакам. Отсутствие предмета желаний мучает конкретно Гвидона, но абсолютно некритично для мира, в котором он живет. Его достижения, связанные с удовлетворением желаний - это его личные победы семейного масштаба, также безразличные островному народу; они никого не спасают и не устраняют никаких угроз. В итоге сказки он побеждает своих семейных недругов - теток и бабушку, которые глубоко безразличны всем, кроме него. Враги, желания, победы - все очень инфантильно; наиболее заметное отличие сказки от мифа заключается именно в масштабе. Сказка - это фантастическая история о свершениях ребенка. Мальчика, но не мужа.

Мы знаем, что зов, призыв к переходу, к смене образа жизни должен продуцировать у поэта образы мономифа, соответствующие жестоким архаическим ритуалам. Откуда же в тексте взялась линия детской волшебной сказки? Мне кажется, дело вот в чем. Известно, что любое жизненное испытание, любая фрустрация ведет к активизации той разновидности либидо, которую мы связываем с инфантильными фиксациями. Может быть, корректнее описывать эту ситуацию несколько иначе. Столкнувшись с какими-либо трудностями, ставящими перед выбором, человек ищет решение в прошлом опыте, «прокручивая» всю историю своего развития.[13] При этом нефиксированные фазы «проскакиваются» практически незаметно; зато на фиксациях, которые единственно и бросаются в глаза, человек «застревает». Особенно отчетливо «пробегание» всех фаз сексуального развития различимо в начале пубертата; но оно имеет место при любом испытании, в том числе и при смене социального статуса. Пушкин, как мы уже говорили, в Болдино тщательно прорабатывал свой переход; т.е. наряду с мономифом он должен был получить и инфантильный ряд волшебной сказки.

Грань между сказкой и мифом весьма условна. Можно сказать, что миф призван помочь человеку в прохождении ключевых возрастных кризисов - пубертатного, создания семьи, материнства / отцовства и т.д. А сказка помогает проработать менее заметные, но не менее значимые для человека возрастные кризисы, соответствующие смене фаз сексуального развития. Очевидно, что действие мифа более социально. Если в сказке речь идет о простых первичных влечениях и их вытеснении, то миф говорит о разрушении высоко организованного, стабильного образа жизни и замене его другим, не менее устойчивым. По сути, функция мифа - это выполнение социального заказа на формирование различных типов мировоззрения у людей разных возрастных групп. Казалось бы, отсюда должно следовать, что миф работает на более осознаваемом уровне, нежели волшебная сказка. На самом же деле, все наоборот. Ребенок готов верить во что угодно, он хочет верить в чудеса. Другое дело - самодостаточный, самостоятельно мыслящий человек, не верящий во всякую чушь. Он врос в свое мировоззрение, в свой строй жизни - и убедить его в необходимости измениться невозможно. Ему нужно именно тотальное разрушение, ломка стереотипов, что символически означает - исход, смерть. Сильный человек жестко держится за свою жизнь, и чтобы сломать ее, необходима еще более мощная сила. Сказка часто пугает ребенка вытесненным материалом - нельзя возвращаться, пути назад отрезаны. А миф отражает глубинные психические процессы, далекие от поверхности с ее играми: осознание - вытеснение. Часто человек и сам еще не понимает, что определенный этап жизни уже изжит им. Но где-то в глубине включается древняя программа метаморфоза, и Герой попадает в пространство универсального мономифа. Рассказанный миф всегда несет колорит своей эпохи. Так, вспоминая сновидение, мы практически создаем его заново. Или забываем - ведь нам свойственно вычеркивать переживания, выпадающие из взаимосвязанной картины мира. Но через все забывания и искажения проступает: все мы (и все они) были там - в одном и том же месте.

Итак, сказочный сюжет мы разобрали; перед тем, как перейти к мифическому ряду, необходимо сделать небольшое отступление в общую теорию мифотворчества. В чем смысл спонтанного выстраивания и переживания универсального мономифа? Мы знаем, что это происходит, когда человек сталкивается с трудностями, справиться с которыми он не может. Изменившаяся ситуация предъявляет к нему новые требования, и все его качества, способности, контролируемые разумом и волей, оказываются бессильными. Смена социального статуса требует от человека приобретения новых качеств, т.е. трансформации, перерождения, перехода. Общество не ждет от своих членов невозможного - потенциальные зародыши затребованных качеств и способностей всегда существуют в бессознательном каждого человека. Переход призван реализовать их, сделать их актуальными, контролируемыми разумом и волей.

Фрейд описал эту ситуацию знаменитым лозунгом: «Где было ОНО, будет Я». Иными словами, должно произойти расширение сознания, экспансия сознания в области, прежде бывшие бессознательными. У Юнга эта тема описана гораздо подробнее. Согласно его теории, классификация типов личности может осуществляться с учетом преобладания (доминирования) той или иной психологической функции. Схему психики по Юнгу можно представить двумя парами противоположных (взаимоподавляющих) функций, расположенных на двух ортогональных осях (рисунок 1). На оси рациональных функций (функций суждения) располагаются мышление и чувства; на оси иррациональных функций (функций восприятия) - ощущения и интуиция.

Рисунок 1. Психологические функции

Таким образом, в целях данной классификации можно считать, что психика человека характеризуется двумя радиус-векторами в данной системе координат, причем один из них будет отображать две смежные доминирующие функции, а второй - две подавленные. Два радиус-вектора необходимы потому, что хотя система с двумя линиями осей и напоминает декартову прямоугольную систему координат, но в действительности она является четырехмерной (четырехкоординатной), так как противоположные функции качественно различны (на схеме этому соответствует четыре стрелки на осях - четыре направления количественного увеличения параметров).

Доминирующей функцией называется наиболее развитая, наиболее дифференцированная, наиболее осознаваемая психологическая функция, на которой основывается приспособление человека к реальности и с которой он наиболее склонен отождествлять себя. Она подавляет и блокирует подчиненную функцию, лежащую на другом полюсе соответствующей оси. Таким образом, если какая-то функция у человека наиболее развита, дифференцирована, то самой неразвитой, бессознательной, инфантильно-архаической у него будет как раз противоположная, подчиненная функция. Чувства всегда мешают мыслям, а мысли чувствам - кто же из нас не сталкивался с этим! Бегство от этого конфликта ведет человека к специализации (дифференцированию одной из функций), и он начинает жить (т.е. руководствоваться) преимущественно мыслями (или чувствами). То же справедливо и в отношении иррациональных функций.

Второй по развитию стоит смежная с доминирующей дополнительная функция, лежащая на смежной оси. Естественно, ее дифференцированность, осознанность, также инверсно соответствует неразвитости противоположной функции этой оси. Особо следует подчеркнуть, что гипертрофированная развитость доминирующей функции вовсе не означает отсутствия подчиненной. Термин «неразвитость» здесь можно употребить исключительно в отношении структурированности и осознанности. Подчиненная функция не менее сильна, чем доминирующая, но, будучи слабо осознаваемой, она в полной мере действует лишь в области бессознательного, проявляясь в поведении в своих самым архаичных и инфантильных формах.

На самом деле схема еще сложнее, так как кроме психологических функций в ней необходимо учитывать также тип установки (интроверсный / эсктраверсный). Введя его в качестве третьей оси, мы получим шестимерную[14] прямоугольную систему координат (рисунок 2) с двумя радиус-векторами.

Рисунок 2. Психологические функции в шестимерной прямоугольной системе координат

В первой половине жизни человек (по Юнгу) совершенствует свою адаптивность к реальности, развивая доминирующие функции и доминирующую установку. Но достигнув пика середины жизни, он начинает понимать, что его цели, принципы, ценности, мягко говоря, нуждаются в переоценке. Либидо, снятое с отвергнутых объектов, не может быть полностью перераспределено или сублимировано. Оно попадает в область бессознательного, активизируя подчиненные функции. Этот период называется кризисом середины жизни. Свободное (несвязанное) либидо в бессознательном запускает работу Самости, работу по гармонизации психологических функций и установок человека.[15] А гармонизация - это и есть увеличение осознавания подчиненных функций, введение прежде бессознательного в сферу осознания, т.е. рассматриваемое нами расширение сознания. Бессознательный процесс активизации подчиненных функций сопровождается продуцированием архетипических сюжетов в фантазиях и сновидениях, выстраиванием все того же ритуального ряда универсального мономифа.

Существует множество взглядов на сущность процессов мифотворчества. Как мы видели, по Юнгу трансформации, генерирующие мифотворческие процессы, начинаются или с кризиса середины жизни, при гармонизации психологических функций, или в экстремальных ситуациях жестких испытаний, таких как война. Клаудио Наранхо считал, что мономиф описывает духовный путь к просветлению, который может быть длиною в жизнь, и который символически повторяет процесс физического рождения, как он описан в перинатальных матрицах Станислава Грофа. Отто Ранк утверждал, что миф - это «символически замаскированное удовлетворение социально неприемлемых инстинктов», постоянно обыгрывающее эдипальное восстание против отца и фантазию двух семей. По теории Карла Абрахама, миф есть коллективный аналог индивидуального сновидения, пользующийся теми же приемами и работающий преимущественно с архаическими воспоминаниями народа. Согласно Рональду Лэнгу, самый надежный путь расширения сознания лежит через нисхождение в шизофрению и ремиссию. Все эти концепции чрезвычайно интересны, и каждая порождает лавину следствий и новых вопросов. Мы продолжим наши рассуждения, исходя из теории Джозефа Кэмпбелла, согласно которой индивидуальный миф продуцируется бессознательным в ответ на необходимость изменения жизни при отсутствии в обществе необходимых ритуалов инициации.

Может быть, не очень корректно описывать трансформацию как экспансию сознания - это не более чем одно из видимых следствий перехода. Обновление, изменение психики происходит в бессознательном. То, что там действует, для нас абсолютно непостижимо; мы можем наблюдать лишь проекции этих процессов в сознании - архетипический сюжет с архетипическими персонажами. Сознание пассивно и зачарованно наблюдает за развертыванием извечной истории, его креативная функция проявляется лишь во вторичной обработке мифа, подобной вторичной обработке сновидения. Но! Хотя сознание практически не участвует в созидающей игре мифотворчества, именно оно должно сделать первый шаг, запускающий всю эту игру. Чтобы активизировать бессознательное, сознание должно умереть, раствориться, отказаться от себя. Это обычный механизм всех религиозных и эзотерических практик, равно как и поэтического вдохновенья. Снятие самоконтроля при свободных ассоциациях - ослабленный вариант того же механизма (ослабленный в той степени, в какой прививка ослаблена по отношению к настоящей болезни). Мифический исход в потусторонний мир и блуждание по волшебной стране соответствует нисхождению в бессознательное, а возврат в свой мир - обретению нового, более широкого сознания. Карта мифического путешествия есть проекция карты бессознательных процессов трансформации. Эти процессы для нас непознаваемы; но зато схема странствий мифического Героя хорошо изучена многими филологами, этнографами и психоаналитиками.

Для нас здесь наиболее интересно то, что в разные времена, в различных ситуациях, у совершенно непохожих людей, в период перехода бессознательное спонтанно продуцирует один и тот же архетипический сюжет, называемый нами универсальной мифологемой. Этот же сюжет обыгрывается в коллективных ритуалах перехода дописьменных культур; он же лежит в основе всех героических мифов и сказок. А также и всех героических литературных текстов - ведь, как мы говорили, бессознательный процесс трансформации проецируется в сознание в виде фантазий, сновидений, галлюцинаций, симптомов психических расстройств или особых вдохновений, побуждающих создавать произведения искусства и уже содержащих в себе линию первичного сюжета. Универсальность этого сюжета базируется на том, что он всегда лишь повторяет и переигрывает поистине общечеловеческое переживание - инфантильный бунт в эдипальной ситуации. Или - если сама эта ситуация порождается чем-то более базовым, чем культура - может быть, следует говорить не только о повторении психологической драмы, но и об аварийном включении в эти критические периоды неких неизвестных нам физиологических механизмов, по отношению к которым и эдипальный бунт, и переживания переходов, являются лишь психическими следствиями.

Поскольку мы рассматриваем не фольклорный миф, нивелированный многочисленными устными пересказами, а зафиксированный (т.е. неизменный по форме) авторский текст - мы должны применить к нему золотое правило Кэмпбелла: «Если в конкретной волшебной сказке, легенде, ритуале или мифе опускается тот или иной базовый элемент архетипической модели, он непременно, так или иначе, останется подразумеваемым - и даже сам факт такого опущения может рассказать очень многое об истории и патологии выбранного примера».[16]

Рассмотрим теперь схему универсального мономифа, разработанную Кэмпбеллом (рисунок 3), чтобы выяснить, чего же так патологически не хватает в «Сказке о царе Салтане».

Рисунок 3. Схема универсального мономифа

Миф есть общезначимое символическое отображение индивидуального процесса перехода и, как таковой, он символически описывает все этапы этого героического пути. Индивидуальный переход начинается со стресса, с ситуации полнейшей беспомощности, когда человек чувствует, что он не может справиться со своими новыми обязанностями, с требованиями своей новой социальной роли. Аналогичным образом, и миф начинается с недостатка, с нехватки чего-то жизненно необходимого, со смертельной опасности для Героя и его мира. Герой должен спасти свой мир, устранив критическую нехватку, ставящую его народ на грань уничтожения. Для этого ему придется умереть, т.е. спуститься в мир мертвых, в царство иной реальности, добыть там спасительный эликсир и принести его своему народу.

В волшебной сказке часто можно встретить совершенно особый вид нехватки - ущербность самого главного Героя (третий (младший сын) вовсе был дурак). Эта нехватка в конце сказки должна быть снята трансфигурацией - буквально физическим перерождением Героя, в результате чего неказистый дурачок оборачивается добрым молодцем - писаным красавцем. Одним из вариантов ущербности Героя может быть его выдающаяся лень, когда дурачка просто невозможно оторвать от печки (лежанки). Этот тип Героя пользуется особой народной любовью - каждый этнос считает его исконно своим, принадлежащим только своей национальной традиции, и никакой иной. В данном случае подлежит анализу не «национальный» мотив, а национальное нежелание признавать интернациональный мотив таковым.

Герой слышит зов, призыв к странствиям и подвигам. Он следует зову добровольно или пытается уклониться от своей миссии - но сила, ведущая его по пути Героев, неодолима. Она приводит Героя к Порогу, за которым - царство тьмы, мир мертвых, тот свет, другая сторона мира. Это действительно мир сновидений и психотических галлюцинаций, мир иной реальности, где время не всевластно, где можно вольно обращаться с расстояниями, где перестают действовать привычные законы и теряет силу строгая логика. Здесь обесценивается большая часть наработок вторичных психических процессов. Пересечение Порога - это переход от мира сознания к миру бессознательного, от сферы вторичных психических процессов к сфере процессов первичных.[17]

Погрузиться в бессознательное - значит ослабить привычный самоконтроль сознания, прислушаться к себе, войти в ментальное безмолвие, остановить внутренний диалог. Это не так просто - чтобы перейти в иной мир, Герой должен победить Стража Порога или погибнуть в схватке с ним. Смерть у Порога (равно как и поражение Стража[18] ) соответствует отключению сознания, растворению Я; это позволяет активизировать бессознательное, т.е. перейти в чуждый магический мир. Особенный эффект достигается, если у Порога Героя расчленяют. Это известная традиция шаманских посвящений; она идет от древнейшего тотемного пожирания к более современным способам убийства - например, к распятию. Один из самых популярных способов перехода - переплывание ночного моря в чреве кита (проглотившего Героя), в ящике или бочке. Этот способ так любим Героями еще и потому, что он символически нагружен не только символами смерти (как растворения Эго), но и символами вторичного рождения - матки, околоплодных вод, рождения-выбрасывания на берег и т.д.

Так или иначе, Герой попадает в мир иной реальности, в царство архетипов, к самым истокам своей личности. Это центр мира, где растет Древо жизни и бьет неиссякаемый родник мировых вод. Здесь, на оси мироздания, Герой встречает Помощника, проводника, который должен провести его по миру иной реальности, иной логики, иного времени. Обретенный Помощник помогает Герою найти и победить Дракона, охраняющего волшебный эликсир - то, что должно спасти и обновить реальный мир Героя. Эликсир символизирует трансформацию, обретение новых психических качеств, а возвращение с ним в свой мир - интеграцию этих качеств в сознание, обретение над ними сознательного контроля. Таким образом, неотъемлемые базовые элементы архетипической схемы: зов - сражение со Стражем Порога - нисхождение в иной мир - встреча с Помощником - победа над Драконом - обретение эликсира - возвращение. Накрутки и усложнения могут быть очень значительными; но это - необходимый базовый минимум, который должен присутствовать. После магического путешествия Герой спасает свой народ, правит им, совершает подвиги и деяния, но затем допускает ошибку, теряет доверие людей и милость богов, и умирает таинственной смертью (а затем посмертно обожествляется). Круг замыкается. Вторая, «надводная» часть схемы не является обязательной.

Инициант, совершающий переход, должен спуститься в преисподнюю бессознательного - потому что именно там и только там он может найти зачатки тех качеств и способностей, которых у него пока нет, но которые уже нужны ему для выполнения требований новой социальной роли. Эти качества - и есть искомый волшебный эликсир. В ритуалах перехода дописьменных культур это было выражено совершенно открыто - мальчик-инициант, проходя посвящение, обретал магические способности тотемного предка, волшебного Хозяина леса. В наши дни, когда перестали действовать и ритуалы, и религии, потребность в символически переживаемом сопровождении перехода становится все острей. Общество также неумолимо требует совершения возрастных трансформаций,[19] но уже практически ничем не может помочь своим инициантам. В результате человек сам выбирает наиболее подходящую ему форму переживания универсального мономифа - в отличие от инициантов дописьменных обществ, которые или проходили посвящение без компромиссов, или умирали. Современный человек может регрессировать в религию или стать фанатом современной героической литературы, построенной по той же схеме универсального мономифа - сказочной «фэнтази». Или бессознательное само может сгенерировать так и не предоставленный обществом, но жизненно необходимый миф - в форме сновидений или иных неординарных переживаний. И очень часто - слишком часто - человек терпит поражение в прохождении возрастного кризиса и не может радикально отказаться от прежних ценностей и способов жизни, не адекватных новому возрастному статусу. Такие люди - невротики, т.е. наши клиенты; психоанализ и есть ни что иное, как способ помочь людям преодолеть разрушительные последствия незаконченных переходов. Стоит также подчеркнуть, что хотя осознание подобных переживаний ни в коем случае не первично и ни на что не влияет, но, как индикатор, оно может сказать нам о фазе совершающегося перехода. И главное - в случае отклонения переживаемого путешествия от универсальной схемы - локализовать место патологического крушения, приведшего к незавершенности перехода и, следовательно, к неврозу.

В зависимости от характера эликсира мифы делятся на героические и религиозные. Пророк - Герой религиозного мифа (часто сын непорочной девы), в нижней точке своего путешествия (надире) находит Отца и воссоединяется с ним; своему народу он приносит скрижали с законами. Он правитель и наставник; он дает правила жизни и правила веры. Это Ликург, Солон, Заратустра, Моисей, Иисус, Будда, Магомет и им подобные. Герой-воин, в отличие от Героя-наставника, несет не скипетр, а меч. Его подвиг - освобождение Волшебной Невесты; в нижней точке пути он вступает в священный брак с Великой Женственностью. В душе он освобождает женское начало и, кроме того, он дает пример для подражания, некий прецедент возможности осуществления подвига. Героев этого типа несравненно больше, чем религиозных учителей.

Такова вкратце базовая схема универсального мономифа, с которой мы будем сравнивать «Сказку о царе Салтане». Но прежде хотелось бы еще немного поговорить о Пушкине и его времени, чтобы попытаться выстроить тот ассоциативный ряд, в котором мы будем воспринимать пушкинский текст.

Сегодня нам трудно даже представить, насколько мировоззрение той эпохи отличалось от нашего мировоззрения; мы абсолютно не готовы к такому разговору. И все же очевидно, что люди того времени стояли ближе нас к истокам нашей общей символики. Это цивилизованный ХХ век был поставлен Фрейдом буквально на уши; но в древних культурах сексуальная символика мифов и сновидений всегда понималась как нечто само собой разумеющееся. Великий предтеча Пушкина Иван Барков писал за полтора века до Фрейда:

И выпив залпом полбутылки,

Орлов неистов, пьян и груб,

Парик поправил на затылке

И вновь вонзил в царицу зуб.[20]

Барков, разумеется, не стал бы спрашивать, почему вырывание (выпадение) зуба в сновидении надо интерпретировать как кастрацию (символическое наказание за мастурбацию). И Пушкин бы не стал, он сам был проводником извечной темы фаллического символизма. Сюжет его поэмы «Царь Никита и сорок его дочерей» очень прост. У царя Никиты от разных жен родились сорок прекрасных дочерей с одним лишь недостатком - все они были лишены вагин, т.е. совершенно асексуальны. И царь, чтобы дочери не комплексовали, решил полностью оградить их от опасной информации о сексе. Он издал

такой приказ:

«Если кто-нибудь из вас

Дочерей греху научит,

Или мыслить их приучит,

Или только намекнет,

Что у них недостает,

Иль двусмысленное скажет,

Или кукиш им покажет,-

То - шутить я не привык -

Бабам вырежу язык,

А мужчинам нечто хуже…» [21]

Это только нам нужен был Фрейд, чтобы понять, что символизирует кукиш или зуб, а у Пушкина с этим все было в порядке. Казалось бы, закон об обязательном образовании дворянских детей был принят еще в 1714 году, т.е. перед Пушкиным было несколько образованных поколений;[22] но то ли в России законы выполняются оригинально, то ли символика уж очень неистребимая... Вспомните, с каким восторгом русское офицерство бросилось перенимать моду у совершенно дикого народа, более того, у своих врагов - у черкесов. И прижилась мода, цвела аж до Гражданской войны, пока последних ее апологетов не вырезали коммунисты. Кавказские мотивы всегда были так волнующе притягательны для офицеров (и для поэтов!). Кинжал, который так любил носить Лермонтов, имел право делать лишь мужчина-горец, зато ножны к нему могла делать только женщина. Ножны, кстати - это дословный перевод латинского слова vagina. Дикий народ - дети гор - и обряды их архаичны, т.е. таковы, что сексуальная символика в них очевидна, лежит на самой поверхности. А в наши дни мы должны искусно вытаскивать ее из закодированных, искаженных снов и фантазий, преодолевая при этом отчаянное сопротивление пациента. Символизм Пушкина, соответственно, лежит где-то между этими крайностями.

Давайте исходить из этого. Пушкин гораздо ближе нас стоял к изначальным символическим истокам. Но творчество, как и сновидение, само есть сильнейшая регрессия, причем чем талантливее - тем глубже, тем ближе к корням мономифа. Таким образом Пушкин, как человек и гениальный, и стоявший куда ближе нас к базовому символизму, должен был на этом пути попасть в совершенно немыслимую глубь. Как и мы, он был воспитан культурой, выросшей из кастрированно-прилизанной версии античного мировосприятия. Скорее всего, архаикой (чужой территорией) для него был уже ранний Египет - с его царским инцестом, фаллическими матерями, богами со звериными головами. Для Фрейда, кстати, так оно и было.

Как это ни странно на первый взгляд, но античность не воспринимается нами как архаика (хотя мы и говорим: Древний Рим, Древняя Греция). А вот Древний Египет для нас действительно архаичен. Такой глобальный разрыв между эпохами обусловлен лишь комплиментарностью нашего восприятия: это еще наша (своя, родная, привычная, понятная) культура - а это уже не наша (чуждая, непонятная, пугающая, отталкивающая). И одновременно - притягивающая своими тайнами, смутным ощущением какой-то неосознаваемой общности.

Своя культура отграничивается от чужой главным образом табуированными нормами. Самые «широкие» наши взгляды замкнуты в эти рамки. Общество, практикующее инцест или каннибализм, всегда будет для нас чуждым. И при этом - пугающе влекущим. Потому что в нем угадываются исполнения давно отринутых и забытых инфантильных желаний, вытеснение которых и обусловлено именно табуированными границами культуры.

Окунемся в атмосферу сказочной пушкинской Руси. Первое, что бросается в глаза - это «вода, вода, кругом вода». И не просто вода, а Море - великий Истерон, древняя стихия маточных околоплодных вод. У моря стоит дуб зеленый, из него выходят богатыри, около него тридцать три года живут старик (рыбак!) со старухой, рядом с ним совершает свои подвиги Балда. Особенно много моря в «Сказке о царе Салтане». Но это же допетровская Русь, земля бояр и столбовых дворянок, страна, еще не начавшая прорубать себе выходы к морям! Если в русской сказке яйцо с кощеевой смертью и падало случайно в море, то его тут же приносила оттуда типичная пресноводная щука. И черти на Руси всегда водились не в море, а в тихом омуте какого-нибудь затхлого болота. Море, архаичная стихия Великой Матери, как один из базовых архетипов, разумеется, присутствовало в русском фольклоре - но не в таких объемах! Эти новые масштабы привнес в свои сказки сам Пушкин. В его море обитают страшные древние существа - черти, русалки, говорящие рыбы и морской змей о тридцати трех головах «в чешуе, как жар горя», которому «тяжек воздух земли». Змей, дракон - древнейший символ вод бездны, еще с тех пор, как Индра убил небесного змея Вритру, хранившего в себе все воды мира. В это грозное море по логике сказочных разборок злобный царь Салтан бросил бочку с женой и сыном. Сюжет, тысячекратно использованный мифами всех народов, от корзинки до ковчега. На древнееврейском, кстати, оба эти средства передвижения обозначаются одним и тем же словом. Карл Абрахам считал, что моряк относится к кораблю как к матери и жене (одновременно!). Как к матери - потому, что корабль - это ковчег, носящий семена жизни; как к жене - потому, что моряк свыкается с кораблем, перенося на него либидо с отсутствующей семьи. Еще совсем недавно почти все корабли (кроме военных) носили женские имена и украшались фигурами женщин.

Главное символическое значение мифического моря - великие околоплодные воды, чудесное рождение. В финском эпосе дочь воздуха Ильматар, плавающая в море, забеременела от ветра и носила ребенка во чреве семь столетий. Лишь после того, как была создана земля, она смогла, наконец, разрешиться от бремени. И в рассматриваемом нами мифе море рождает Героя - но не просто открывая перед ним ворота символических вагинальных путей, как мы привыкли видеть, а куда более древним и примитивным способом - отложив на берег яйцо-бочку. Многие Герои мифов младенцами путешествовали по праводам в корзине или ящике, но их всех легко доставали оттуда; их символическое второе рождение было вполне естественным. Почти никому из них не приходилось вылупляться, самому ломая скорлупу изнутри, как сделал это Гвидон:

Сын на ножки поднялся,

В дно головкой уперся,

Поднатужился немножко:

«Как бы здесь на двор окошко

Нам проделать?» - молвил он,

Вышиб дно и вышел вон.

Таким образом, мы имеем вполне типического Героя царского рода, который младенцем плавал по водам в ящике, успешно родился вторично и, как и положено Герою, рос «не по дням, а по часам». Это стандартный набор универсальной схемы мономифа; но есть и настораживающие отличия. Младенец плывет в своей бочке не один; такое бывает не часто и приводит к не самым приятным последствиям. В корыте были пущены в плаванье по реке близнецы Ромул и Рем, миф о рождении которых пропитан древней фаллической символикой. По легенде, изложенной Плутархом, у альбанского царя Тархетия «случилось во дворце чудо: из средины очага поднялся мужской член и оставался так несколько дней».[23] Оракул посоветовал Тархетию соединить с ним дочь, но та оскорбилась и не выполнила приказ отца, послав вместо себя рабыню. Тархетий, узнав об этом, разгневался и велел бросить в тюрьму и дочь, и рабыню; а когда родились близнецы, велел убить их. В тот раз братья спаслись, уплыв в корыте; но впоследствии, при основании Рима, Ромул убил Рема.

В индонезийских мифах о великом потопе говорится, что после уничтожения человеческого рода в живых осталась лишь одна пара - брат и сестра, совершившие чудесное плавание внутри огромной тыквы. Ради возрождения человечества они были вынуждены нарушить табу инцеста, хотя, как подчеркивает миф, испытывали отвращение к своему противоестественному союзу.

В мифологии известны и случаи совместного плавания младенца с матерью. С Данаей плавал по темным водам Персей, позднее убивший своего деда. С Авгой (по версии Еврипида) плавал Телеф; по другой версии в награду за военные подвиги он получил руку своей неузнанной матери. Совместное плавание означает, что эдипальный сюжет, инцест и отцеубийство будут даны открытым текстом, без всяких символических затемнений. А это - свидетельство более древней версии, или (в терминологии Абрахама) - нижнего слоя мифа. И отцы, и дети в этих мифах поступают отнюдь не оригинально; все это мы встречали и в волшебных сказках. Но если в сказке можно как-то отстранить отца, убить его чисто символически, то древний миф в этом отношении непреклонен. И не выпендривайтесь, больной - раз доктор сказал «в прозекторскую», значит в прозекторскую.

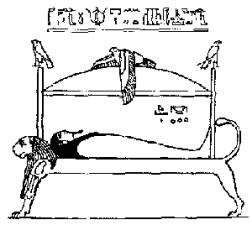

Мне кажется, что наиболее близкой аналогией к нашему сюжету является совместное плавание в темных околоплодных водах близнецов Осириса и Исиды, которые познакомились и совокупились еще во чреве матери, небесной коровы Нут. Совокупились в прямом смысле, без всякой символики. В этой странной семье было пятеро детей, четверо из которых составили две семейные пары: Сет (Сетх) - Нефтида и Осирис (Усир) - Исида (Исет). По одной из версий мифа Сет стал преследовать Осириса за то, что тот вступил в связь и со второй своей сестрой, женой Сета. В отместку Сет обманом заманил Осириса в деревянный саркофаг, заколотил его и пустил по водам Нила. Саркофаг принесло к берегу, где он застрял в ветвях тамариска, а через некоторое время врос внутрь его ствола, из которого потом сделали колонну. Исида нашла колонну, привезла ее домой и спрятала в зарослях камыша. Но Сет отыскал тело, расчленил его на тринадцать частей и разбросал члены брата. Исида собрала их вместе, набальзамировала и запеленала. Не хватало лишь одной части - съеденного рыбой фаллоса, который богиня заменила деревянным фаллоимитатором. А затем, в облике соколицы Исида села на труп мужа и зачала от него Гора (Хора), сына-мстителя.

Рисунок 4. Зачатие Гора

После этого чудесного зачатия Осирис воскрес (т.е. вторично родился), причем архаичнейшим путем - вылупившись из яйца.[24] Как и наш Герой - князь Гвидон.

Рисунок 5. Воскрешение Осириса

Исида, превращающаяся то в соколицу, то в самку коршуна, ведет нас к богине материнства Мут, женщине с головой коршуна, хорошо знакомой нам по фрейдовскому эссе о Леонардо. Иногда она сливалась с Исидой, иногда изображалась самостоятельно - с головой коршуна, с женской грудью и с огромным эрегированным фаллосом.[25] Развивая эту тему, Фрейд заметил также (ссылаясь на Horapollo «Hieroglyphica»), что «В священных иероглифах древних египтян мать в самом деле пишется посредством изображения коршуна».[26] В нашем мифе мы еще встретимся с матерью-коршуном, темной древней богиней.

Вернемся к морским скитаниям князя Гвидона. Мы видим здесь древнейший египетский сюжет,[27] и даже более первичный - инцест совершатся не с женой-сестрой, а с женой-матерью. Или инцест все-таки не совершается? Может быть, Гвидон просто плывет с матерью - как просто плыли Персей с Данаей и Телеф с Авгой? Но если это так - то значит все последующее развертывание эдипального сюжета никак не обусловлено совместным плаванием. Тогда выходит, что Персей случайно убил деда, а Телеф случайно женился на Авге.

Инфантильное влечение к матери нам хорошо знакомо; а про египетский сюжет мы можем сказать, что глубокие регрессии порой выносят нас не только к истокам, но и далеко за пределы воспитавшей нас культуры.

Инцест с матерью, как и положено божественному инцесту, дает жизнь целому народу, городу со всеми сословиями. Правда, тут не обошлось без других матерей. Первое, что делает князь на острове - убивает злого коршуна, чародея. Можно было бы предположить здесь символику классического эдипального отцеубийства; но не следует забывать, что мы находимся в пространстве архаичного мифа, ближайшей аналогией которому является древнеегипетская мифология. Согласно ей, у коршунов нет самцов, а самки зачинают от ветра.[28]

Наряду с уже рассмотренным нами расщеплением образа матери по критерию отношения к реальности (реальная мать - идеализированная мать), существует и более базовое разделение по принципу получаемого удовольствия / неудовольствия (идеализированная мать - плохая мать). Таким образом, в сказке присутствуют одновременно три матери (в двух оппозициях) - реальная царица-мать, плохая мать - коршун, и идеализированная мать - Лебедь, всемогущая и прекрасная.

Мы уже говорили, что коршун у египтян был символом матери. Скрытые движущие силы этой символики были рассмотрены Юнгом в работе «Либидо, его метаморфозы и символы». По Юнгу коршун символизирует мать именно потому, что он питается падалью, т.е. пожирает трупы. А в расчленении и пожирании тела Юнг видел извечную символику возвращения Героя в лоно матери - для повторного рождения и вечной жизни. С этим же связано и поверие о зачатии коршунов от ветра (т.е. от духа). «Эти мифологические утверждения, - писал Юнг, - основаны на явном этическом требовании: говори, что мать твоя оплодотворена не обычным путем через мужа, а чудесным образом, от дуновения незримого существа».[29] Или, другими словами: твое второе (духовное) рождение будет инициировано ветром (духом) - но не тобой. По сути, это прямой запрет на архаичную фантазию о вторичном рождении в результате инцеста с матерью. В этой запрещающей и отказывающей роли коршун является символом плохой матери. Стоит еще раз напомнить, что расщепление образа матери на противостоящие полюса - гипотетический результат нашей редукции; египтяне же (как и мы) имели цельный образ матери и о коршуне говорили именно в этом смысле.

Убив плохую мать, князь, как известно, нарекся Гвидоном. Этим новым именем он подтвердил факт своего второго рождения, своего перевоплощения. Мы помним, что делая лук, князь снял шнурок с нательного креста - т.е. он был крещен, а значит, в старом мире у него было старое имя. В тексте оно даже не упоминается, т.к. для нового мира это не имеет никакого значения. В новый мир князь входит с новым именем. В культуре той эпохи оно могло перекликаться с именем Гвидо, графа Гвидо Гверры[30] из «Божественной комедии» Данте. Это седьмой круг, третий пояс - насильники над естеством, т.е. те, кто совершал половой акт не так или не с теми, с кем предписывала церковь. Гвидон, как и Гвидо Гверра, несомненно, относился к этим грешникам.

Другим созвучным именем обладал герой древнего кельтского мифа, великий бард Гвион Бах. Он попал в жилище великанов на дне озера, где Каридвен, жена великана заставляла его целый год помешивать жидкость в котле, в котором готовился эликсир вдохновения. Случайно Гвион проглотил этот напиток и вынужден был бежать. После гонки с перевоплощениями Гвион обратился в птицу, и Каридвен в образе соколицы настигла его. Он успел превратиться в зерно, и тут Каридвен, обернувшись курицей, его проглотила. Но через девять месяцев она родила Гвиона, положила в кожаную сумку и бросила в море на милость Бога. Гвион Бах стал величайшим кельтским бардом.

Здесь можно вспомнить также Гвидиона из северного Уэльса, сына богини Дон, великого волшебника, барда и вора. Его считали инициатором кельтских обрядов и божественным посланником, приносящим людям дары богов. Гвидион оставил свой след на небе - Млечный Путь, и в календаре - сделав 1 апреля Днем Смеха. Казалось бы, какое нам дело до давно забытых кельтских или валлийских богов! Но следы их деяний вдруг прорастают в наших обычаях - праздничных или обыденно-незаметных.

И все же в первую очередь Гвидон ассоциируется, разумеется, с «лебединым» рыцарем Лоэнгрином, сыном Персиваля, Героем, ведомым лебедем по воде. Во время этого водного странствия лебедь кормит Лоэнгрина. Рыцарь, вступая на корабль, не берет с собой даже еды (что подчеркивается преданием), так как забота лебедя о нем предполагается изначально и не подлежит никакому сомнению. И Ранк, и Юнг прямо связывали «Деву-Лебедь» с образом матери.

Имя царевны Лебедь Пушкин мог взять из также прекрасно известной ему «Повести временных лет»,[31] где упоминается Лыбедь,[32] сестра Кия, Щека и Хорива, основавших Киев. Собственно, больше о ней ничего не известно, но этого вполне достаточно; сестра - ее главная социальная роль. Пушкин гениально свел инфантильные фантазии с древнейшими египетскими мифами. И точно так же Юнг интерпретировал миф об Исиде, Осирисе и Горе: «утром богиня является матерью, в полдень сестрой-супругой, а вечером снова матерью, принимающей смертельно-утомленного сына в свои объятия».[33] Не случайно образ царевны Лебедь, сестры страшного морского змея, позднее так взволновал художника, дошедшего в своей регрессии до психоза - до таких глубин, откуда не возвращаются. В отличие, например, от сказочных образов Васнецова, таких уютных и безопасных, сюжеты Врубеля - Пан, вызывающий панический ужас, Демон, Гамлет, Фауст - всегда надрывны и болезненны. И Лебедь, жена-сестра-мать (как и ее темное отражение - жуткая фаллическая Мут с головой коршуна) - из того же беспокоящего запретного образного ряда. И сам художник говорил, что демоническое - основная тема его творчества.

Вряд ли Пушкин сознательно подбирал здесь какие-то созвучные имена; скорее это были неосознанно всплывающие ассоциации. Мы пытаемся сейчас воссоздать ассоциативный ряд той эпохи, т.к. сегодня мы имеем совершенно другой набор созвучий. Наша мгновенная реакция на Лебедя - это «упал - отжался!»; но во лбу генерала горит совсем иная звезда. Надо отбросить информационный мусор сиюминутности, и нашей, и пушкинской, чтобы вплотную подойти к скрытой архетипической символике этой фантастической истории. Теперь, обладая минимальным набором необходимого ассоциативного ряда, мы можем непосредственно перейти к рассмотрению мифа о потустороннем путешествии князя Гвидона.

Итак, в чреве бочки Герой пересек Порог и достиг иного мира, крутого острова - «он лежал пустой равниной; рос на нем дубок единый». Мы узнаем пейзаж центра мира с одиноким Древом жизни. Это Древо познания, Древо возрождения и вечной молодости, ось мира и столп, удерживающий вселенную в равновесии. Мы узнаем в нем также зеленый дуб Лукоморья из «Руслана и Людмилы». Герой оказался в Лукоморье, в центре мира, где витязи выходят из вод, где «лес и дол видений полны», где чудеса и т.д. Универсальный образ Космического Древа в разных культурах связывался с различными видами деревьев; у народов северной Европы это был именно дуб. Здесь мы встречаем мужскую (фаллическую) символику мирового Древа. Другой его аспект - женский (дарящий, плодоносящий, материнский)[34] косвенно затронут Пушкиным в образе ели,[35] растущей перед дворцом. Хрустальный дом белки-затейницы - это настоящий рог изобилия, щедрый и неиссякаемый. «Из скорлупок льют монету и пускают в ход по свету» - т.е. этот источник действительно питает весь мир. Интересно, что в кроне Иггдрасиля - германского мирового Древа - тоже живет белка (а также орел, олень и коза; а у корней - змея).[36] Пара змея - орел является здесь ключевой. Змея Нидхегг каждый день пытается подгрызть корни Иггдрасиля, и каждый день орел сражается с ней. Эта ежедневная битва добра и зла является гарантом вселенского равновесия. И невольно возникает подозрение - а не нарушил ли Гвидон этого равновесия, убив коршуна? Не изменил ли он тем самым свою героическую судьбу? Ведь у Героя есть лишь одна судьба - победа; и любое изменение этой судьбы будет означать поражение.

Пушкин поразительно точно описывает и местоположение иного мира. Возвращаясь оттуда, корабельщики едут «прямо на восток, мимо острова Буяна». Таким образом мы узнаем, что иной мир, как ему и положено, находится у западных границ земли, там, где в море умирает заходящее солнце. Он лежит даже западнее знаменитого острова Буяна, о котором известный этнограф Тайлор писал в 1871 году: «каждый вид животных имеет свой архетип, или первообраз в стране душ… на Буяне, райском острове русского мифа, живет Змея, старейшая из всех змей, вещий ворон, старший брат всех воронов, Птица, самая большая и старая из всех птиц, с железным клювом и медными когтями, и Пчелиная матка, старейшая из пчел».[37]

Где-то здесь, в центре мира, Герой должен встретить Помощника, который поведет его к битвам и победам. И князь действительно встречает такого Помощника в образе царевны Лебедь. Но может быть, это и было ошибкой; может быть, истинным Помощником должен был стать убитый коршун? Может быть, достаточно было прицелиться, и он, как и прочие сказочные звери, тут же предложил бы свои услуги? Мы знаем, что облик Помощника обычно пугающий и отталкивающий. Может быть, Гвидон напрасно изначально отсек один из аспектов Великой Матери? Ведь Лебедь - это Волшебная Невеста, т.е. завоеванный в битве трофей, желанная добыча, именно тот искомый эликсир, в поисках которого Герои нисходят в миры иной реальности. Помощник, психопомп - не ее роль. Она ведет князя слишком мягко, щадяще. Слишком по-матерински. Зато коршун (или сокол, другое обличье Исиды) - идеальный проводник. В Египте сокол считался покровителем и защитником фараонов. Гвидон, конечно, не мог этого знать. И не рискнул догадаться.

Мы уже говорили, что коршун у египтян стал символом матери именно как пожиратель трупов. Здесь стоит вспомнить, что по Леви-Стросу как раз падальщик, пожиратель трупов и есть идеальный медиатор - так как он стоит на грани миров, питаясь не растительной и не животной пищей. Призвание медиаторов - снимать противоречия, т.е. осуществлять основную функцию мифа. Похоже, свое путешествие по иному миру князь начал с убийства предназначенного ему Проводника. Хладнокровно, не подвергая себя ни малейшей опасности, он пускает стрелу, перед которой коршун оказывается совершенно беззащитен. Царевна Лебедь тут же торопливо топит беспомощного раненого противника, а затем излагает Гвидону свою версию случившегося. Коршун не успевает сказать ни слова.

Таким образом, князь делает свой выбор и идет за царевной Лебедь, которая помогает ему находить противников и совершать подвиги. Князь плывет в мир отца, сражается там (как насекомое против человека) с непомерно превосходящим противником, побеждает его и возвращается обратно. Но этот подвиг вывернут наизнанку, т.к. миры перепутаны! Не из отцовского мира сознания он опускается в материнские воды бессознательного, а наоборот - из материнского мира он делает рейды в отцовский! Оставаясь в лоне материнского моря, он доходит до нижней точки мифологемы, до брака с Великой Матерью. Гвидон вступает в брак, и на этом история заканчивается. Мы видим, что универсальный цикл мономифа не завершен. Князь оказался невозвращенцем; солнце зашло и больше не вставало. Это очень трагичный конец истории, хотя Героя, конечно, можно понять. В надире, нижней точке скитаний, он обретает величайшую победу, вплоть до обожествления. Он, как мы знаем, погружен в бессознательное, и нет таких слов, чтобы выразить, как ему там хорошо. Блаженны нищие духом, но безумные еще блаженнее. Обычно Герой выталкивается обратно кризисом надира. Это малопонятное явление, которое, видимо, является следствием неустойчивости экстаза слияния с божеством.[38] Гвидон избежал этого кризиса и сумел остаться в центре мира, у Древа жизни, с женой - Великой Матерью.

Шаманы-лекари должны постоянно спускаться в царство мертвых, чтобы вернуть душу каждого своего пациента; они профессионалы нисхождений, сталкеры бессознательного. Поэты, в каком-то смысле, тоже. Но Герой, желающий спасти и обновить свой мир, вернувшись, должен без оглядки бежать от бессознательного! Вы помните, чем кончается миф об Одиссее? Царь Итаки должен был взять весло на плечо и идти вглубь материка, подальше от моря, пока встречный прохожий не спросит, зачем он несет на плече лопату. Только в таком месте, где люди не знают моря, он сможет жить.

Рональд Лэнг, гениальный психиатр, описывал шизофрению, как мистический путь, который прежде посвященные проходили под руководством своих духовных наставников. Он утверждал, что шоковая терапия сбивает идущего с пути, и он навсегда остается плутать в темных лабиринтах бессознательного. «Иных уж нет, а тех долечат»… Зато мудрое руководство врача, понимающего смысл и технику пути, выведет пациента из кризиса с расширенным сознанием. Но когда дочь самого Лэнга сорвалась в шизофрению, никто не смог вывести ее с той стороны мира. Лэнг запил и вскоре умер. История о невзошедшем солнце всегда очень трагична.

После свадьбы Пушкин продолжал писать сказки, но образ женщины в них исказился до неузнаваемости. В 1833 появилась «Сказка о рыбаке и рыбке» со вздорной и жадной старухой, в грош не ставящей собственного мужа. А в 1834 - «Сказка о золотом петушке» с Шамаханской царицей - роковой женщиной, в буквальном смысле несущей смерть. О старухе и Золотой рыбке, кстати, есть вполне современный анекдот.

Купила как-то старушка в гастрономе рыбку, принесла домой, а та и говорит ей человеческим голосом:

- Выпусти меня, бабка, на волю - исполню тебе три желания.

Выпустила старушка рыбку и говорит:

- Хочу стать молодой и красивой!

Раз! - и стала молодой и красивой.

- Хочу стать богатой и знаменитой!

Раз! - и стала богатой и знаменитой.

- Хочу, чтобы мой ласковый котик стал добрым молодцем и писаным красавцем!

Раз! - и стал котик добрым молодцем и писаным красавцем. Подошел он к девице, взял ее за руку, в глаза посмотрел и говорит нежным голосом:

- Ну что, красавица - не жалеешь еще, что носила меня кастрировать?